« 2010年09月 | メイン | 2011年01月 »

2010年10月29日

COMME des GARCONのローブが巴里のオークションハウスで8,500ユーロで落札された。

パリ- コレの始った幾日目かのこと。

この街のオークションハウスで有名な"DROUOT"で

“MODE NIPPONNE"という名のオークションが行なわれた。

巴里のジャーナリストの友人の事前の説明で、

コルシカに住んでいらしたご夫人のものが今回のメインアイテムであり、

その殆どがYOHJIとCDGのものだと言う情報を愉しみに

このオークションへ期間中のコレクションを飛ばして参加した。

それなりの雰囲気で始った今回も、顔見知りの友人たちが席の前に陣取っている。

参加合計点数、481点。

そのうち、YOHJIとその関係ブランドで114点を占めていた。

CdGは91点。イッセイが5点と少ない。under cover も1点出ていたし

後は、懐かしいところでは、トキオクマガイや菱沼良樹、島田順子、

ジャングルjap時代のケンゾも。

外国人ブランドでは、Alaia,Balenciaga,J-P Gaultier,M.M.Margiela,

YSL,Prada,C.Louboutin,M.Jacobs,Kenzo,R.Owenなど新旧取り混ぜたもの。

このオークションハウスは巴里では歴史のある有名なところ。

毎日、何かしらの、絵画、ジュエリー、家具、玩具等のオークションが行なわれているので有名である。

この街は当然、会によってはヨーロッパ中からの確りした店を持っているアンティーク業者や

店を持っていないブローカー(今では勝手にディーラーと言っている連中)たちと

彼らたちに混じっての個人の収集家たちが参加している信用あるオークションハウスの一つである。

最近のファッションの世界で新たな動きがある。

このビジネスでは”在庫量”がその成果の左右を決定する。

いくらメディアで騒がれても、良いコレクションをしてもビジネスにおける最終結末の決定は、

それぞれのシーズン末における”在庫量”が今後のビジネスの継続を決定する。

”在庫量”には2種類ある。製品在庫と原反在庫である。

これらの消化率そのものが実際のビジネスを左右する。

この在庫を巧くコントロールする為に、トレンドが考えられ生まれそしてその後に、

マーケティングというカテゴリーが出来た。

当然であるが,モノを作ったならば売らなければいけない。

巧く売れれば儲けが出る。

残せばその分に掛った総コストと税金がマイナスを呼ぶ。

自分の世界観の中でこの作業を潤滑に回転させて行くことは

かなりの至難な勘と技が必要である産業だ。

これが難しいから、出来ないからその大半のデザイナーたちは売れ線を狙う。

即ち、MDを行いもう一方で、他のブランドで売れているものをいわゆる、パクる。

それを誤魔化す為にやらなくても良いショーをやったり、

メディアに胡麻をすったり嘘をついて迄して何とか体裁を繕い乍ら

デザイナーぶって、デザイナーをやっている。

こんな世界が30年以上も変わらず続いている日本のこの世界のレベルは

すべて、この最後の”在庫量”に由縁する。

即ち、ファッションの世界が実業の世界であるからである。

最近では、この在庫品を堂々とセコンダリーマーケットとして確立させ、

一つは、アウトレット市場とサイト上でビジネスの新たな活路を設けた。

確か、90年代はじめ迄は、ショー後、若しくは展示受注会をして受注を確認してから

その実生産量を決めて後は商品のデリバリー管理だけをしていれば良いビジネスであった。

しかし、売れたモノはその実売数に更なる量を上乗せして

より、儲けたいと同じ時期に過剰生産を仕掛ける。

それら、余剰生産分を売る為の広告宣伝とイメージ作りが必要になり、

90年代からより、ファッションメディアの役割が解り易くなる。

しかし未だ、この時期まではプライマリーマーケットだけで充分であった。

残ったモノはそれぞれのショップでのマークダウン-セール。(30〜50%OFF)

それでも残ったモノは新シーズンの商品と入れ替えて、メーカーへ集められて

メーカーでの社員セールとファミルーセールと銘打つ最終セールに掛ける。(50~70%OFF)

それでも残ったモノはブローカーへ流すかまたは、ゴミの島行きとなる。

これが以前のファッションビジネスの商売の実態であった。

大量消費による金権資本主義の惨めさで売れるのなら、

売れる可能性があるのならが高じて過剰生産に陥る。

欲をセーブ出来難いのが商売人の性である。

現在では、この流通構造に先程のセコンダリィー-マーケット構造が

プラスされたのでより、売る側は欲を張る。

しかし、消費者たちも学習を怠らない。

結果、売れないものはセコンダリィーでも売れない。

これを価格問題にしているだけの現状を読むが、

所詮はその人間性の問題である。

僕たちの國の昔話を忘れてはいけない。

欲張りお爺さんは二つのコブを貰ってしまうのである。

さて、この様な表玄関でのファッションビジネスが大変になって来ているのは

一つは、もう、全く革新的な作品が生まれで難い状況を迎えてしまった時代性と、

お洒落も新たな消費者たち、セコンダリィーな消費者まで浸透し始め

変わらぬ解り易いトレンドで彼らたちを容易に

そして、低価格でウエルカムし始めた事であろう。

この閉塞感を感じるようになり始めたこの世界に

新しい風穴を開け始めたのもこの世界のそれ也の連中であり、

彼らたちのブランドマークの利権を守る新たなポリッシュ手段の一つだ。

例えば、これらの在庫品を自分たちの倉庫に置いておくと

これらはそれが在る以上毎年、仕掛かり在庫品としての税金が掛る。

この在庫品の置き場所を新たに設け、

置き変える事でこれらの在庫品の代表に新たな価値が産まれる。

この新たな価値によって、今後のブランド-マークのイメージも継続し、

いつまでも輝くことが出来るという迄の発想の戦術である。

彼らたちファッションジュ-イッシュたちが考えた事は

『選ばれたものは美術館に置くべきである。』という戦略である。

彼らたちのキーワード、

”『選ばれたるもの』には価値がある。”

という常識をここに来てこのモードの世界でも実践し始めた事だ。

“選ばれないと”自由がない。

これも彼らたちのキーワードである。

誰が”選ぶ”か?

選ぶのは美術館のキュレターたち。

それをプロパガンダするのがジャーナリストたち。

この装置がオークションハウスになる。

このもう一つの価値観による新たな”入り口”は

美術館、ファンデーション、インシュティティド

そして、コレクターという文化的、パトローネ的なる

新たな教養ある顧客を迎える”入り口”である。

『より、芸術に近く!!

着れなくてもいい。

売れなくてもいい。

でも、コレクションしてくれればいい。』

例えば、ここで嘗て、80年代終わりから90年代の初めに掛けて

時代のバブリィーさも影響したのであろうか?

あのCdGが”ノアール”というブランドを発表していた時期があった。

(ブランド名は忘れたが、YOHJIも負けずとそれなりのブランドを後から出していた。)

CdGにしては珍しい、豪華な、社交界モードに近い”ハレ”ブランドであった。

このデザイナー特有のバランス観がはっきりと出たジャポネズムありの、

堂々としたものが多かったと記憶している。

が、売り上げをつく迄には行かなかった。いつの間にか無くなり、

そして、十年程後に、憶い出したようにこのブランドの作品が大量に

CdGから京都服飾財団(KCI)へ寄贈された。

このCdGの行為も今回の僕の眼差しと同じ価値観の下での行為であったであろう。

見事な,先見ある戦略だったと感じた事を思い出した。

これが今後の新たなモードの世界の、もう一つの入り口であり、

モードのブランド-マークの確実な『エピソード』作りの為の入り口である。

バーチャルなイメージによるブランド-マークの継続は

既に、安物のクラックと一緒で長時間継続しない。

イメージの氾濫はそのイメージの寿命をより、短くし殺す。

今後は、語り継がれる迄の『エピソード』がイメージに代わり

ブランド-マーク維持には大切で必要な時代性が現在である。

しかし、『エピソード』は、マニュアルからは生まれ無い事に留意しておこう。

ある現代アーチストはこんな発言をしている。

" Whereas the highly rational societies of the renaissance felt the need to create utopias,

we of our times must create fables".

By Francis Alys:

ここで、もう一つの時代性を言っておこう。

なぜ、イメージが早く衰え、”エピソード”が必要になったかという背景には

すべての”エピソード”はアーカイブとして後世へ残る。

受け継がれる。

このすべての“アーカイヴが残る”という時代性はハイパー文化に於ける

バーチャルに対峙したコンセプトである。

今後の多くの発想に革新的であるが保守的なる手法を残すはずである。

当然、ここには次なる『知的所有権』問題が待ち受けていることを忘れてはいけない。

最近のフランスに於ける『コルベールシンジケート』の動き、

www.kantei.go.jp/sing.titeki/dai8/8siryou9.pdf

『サンディカ』の動き,サイトビジネスへの警告等を見ているとその変化に応じた

『ブランド-マーク』ビジネス即ち、利権ビジネスの高度で更なる進化の兆しが伺える。

www.meti.go.jp/press/20100630005/20100630005-3.pdf

『模造品、海賊版拡散防止条約』(ACTM)による知的著作権の確立を主張し、

その裏では専横的な貿易体制の世界的な確立と強化という読みも可能。

この動きがここに来て激しさを持ち始めたのは、サイトビジネスの日常化と

やはり、服が売れない状態が当たり前になり出した時代性である。

もう一つは、『フアスト-ファッション』の登場とそのビジネスの勢いによる影響である。

フランス人が本気で考えている奢侈産業としてのファッションビジネスの価値は

『創造性+品質+文化性+革新性+伝統』であり、

フアスト-ファッションに抵抗出来る自分たちの手の内のカードは

これらでしかないと言う核心からの価値行為である。

オークションハウスを通った美術館や新しい顧客はこれを守ってくれる唯一の仕組みと構造である。

10月4日に行なわれた「Mode-Nippon」のこの日、

YOHJIのモノは高くて1000ユーロ止まり。それも1、2点でしかなかった。

その大半が200〜800ユーロで落札される。

が、やはり、オークションウケするブランドがある。

それが、CdGである。

このブランドは大半が800〜1000ユーロで落札されたが、

2007年のS/S,のコレクションピースの1点が最終落札価格、8500ユーロ。

もう1点も8000ユーロだった。(1着が120万〜100万円相当)

これを落札したのは会場に設備されている電話入札制度による

クライアント数件が競いあった結果の落札価格であった。

この世界へ入れるブランドはそれなりのエピソードを持ち得た

選ばれたブランドしか入れない狭き門である事には変わりない。

後日、調べてみるとこの落札者はN.Y.の有名美術館であった。

日本ではオークションサイトが日常化した現在、

自分たちが着たい服をオークションによって落とす。

そして、1,2回着ると又、オークションへ出す。

この高度な消費文化構造における装置としてのオークションであり、

このレベルの価値観の現実。

この世界も価値の違いによって全く違った現実がある事が

理解出来、学ぶ事が多く愉しい4時間を廻る体験であった。

一緒に行った友人は85年のKENZOのケンゾウさんらしいジュペを4着、

20ユーロで落札して満足していた。

ありがとう。

文責/平川武治:

2010年10月28日

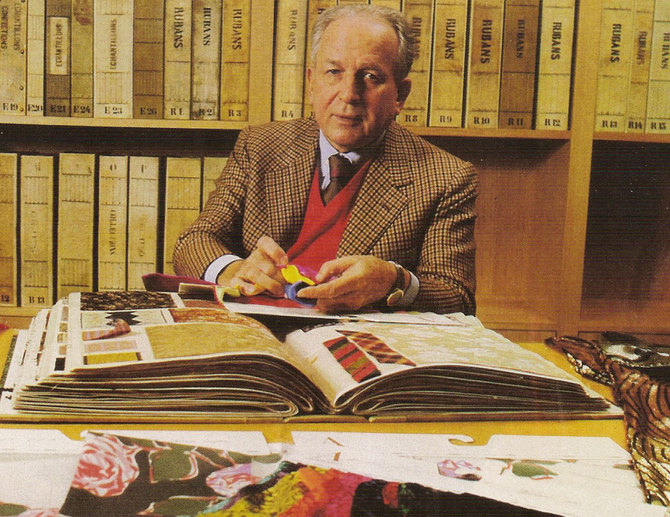

ABRAHAM 社、生前のSwiss silk king, Gustav Zumsteg氏/展覧会カタログより

2010年10月27日

Soiepirate展/Swiss silk king, Gustav Zumsteg氏のABRAHAM社のアーカイヴを一堂に集めた素晴らしく贅沢なこゝろにしてくれる展覧会が始まった。

待っていたその展覧会が始まった。

それは、チューリッヒの国立美術館で22日から始った

Soiepirate展である。

第2次世界大戦を挟んで45年以上も続き、

6年前に遂にその耀く門を閉じたシルクプリントの名門会社

ABRAHAMが残した多くの素晴らしいアーカイブコレクションの展覧会である。

そのオーナー、グスタフさんも2年前に亡くなられた。

ご生前にお逢いする機会を作って下さっていたのに僕が忙しさにかまけて、

遂に、お逢い出来なかったので余計にこの展覧会を待ち望んでいた。

一度、会社が閉鎖された後、友人に案内されてこのエレガンスの宝庫、

アーカイブ室を訪れる機会があった。

今でも鮮明に憶えているが

そこは溢れるばかりのエレガンスの棲みかだった。

彼らたちが集めた18世紀の素晴らしい織物と

手染めのプリントの資料のスワッチブックが列び、

それらに負けないABRAHAMの’60年代から’90年代迄の

プリントのスワッチブックが整然と、当たり前に列んだ部屋だった。

このチューリッヒも地元の人に伺うと、

100年前迄は多くのシルクプリントを生業とした

小さな田舎町であり、比較的近い、イタリーのコモに並ぶ

シルクプリントの産地で在ったと言う。

創業当時のABRAHAMもこの地場産業の一つであり後に、

”Swiss silk king”と言われた Gustav Zumsteg氏は

1931年の15才で見習いとして加わり

彼はほぼ30年の間チューリッヒの工場を所有し、

このABRAHAMのクリエイティブディレクターとなって活躍する。

そして、彼の母、Huldaと協力して1968年にそれを買ってオーナーとなり、

時の、巴里の多くのオート-クチュリエたちを誘惑した。

当時のABRAHAMは彼の厳しさから育った美意識が

豊かなシルクプリントの素晴らしい作品群を世に出し続けた。

彼のプリントの特徴は一口には

“エレガンスとはこういうものだよ!!”という迄の

奢侈な美しさをふんだんに艶やかにデザインしたものであった。

明るい光の伸びやかな色合いと調和。

軽やかな花ばなのモチーフ、

これがエレガントのオリジンだよと言わんばかりの

“ボン-グゥ”の表現。

例えば、フランスに於ける紳士から淑女への褒め言葉は

既に、17世紀頃には盛んだった、“ギャラントリー”があり、

ロココ時代には“ピカント”が支配的になり、

これに続く19世紀のフランスロマン主義と共に、

“エレガント”が生まれたのです。

この変歴を知っていれば、どうして、

“エレガント”には花柄が多いのかも理解出来ます。

彼の見事な迄の優美な誘惑に、ラグジュアリィ-なにほいに

誘われたクチュリエたちはChristian Dior, Cristobol Balenciaga,

Lanvan J.Fath,YSL,Valentino, Christian Lacroix,

そして、Bill Blass, James Galanos and Geoffrey Beeneなど等。

イヴ-サン ローランとの関係性は深い。

YSL.は 自分のブランドを立ち上げて間もなく、グスタフと出会う。

グスタフはイヴサンローランと最も密接に関係していました。

ABRAHAMのファブリックは彼のコレクションの中心部分でした。

そして、時々YSLの要望でファブリックの60パーセントを作りました。

「グスタフは、約45年間の私の同盟国、私の友人と私の協力者でした」

「私は、私の最も美しいドレスを作る為に彼のファブリックを使いました。

彼の才能は、私のインスピレーションの決して終わらない元でした。

私は、多くの忘れられない瞬間があるように、彼にしなければならない義務があります。…」

とサンローランは語っている。

さて、展覧会場を入ってすぐのアーカイヴ展示室からは

僕が持っていた想い出が蘇って来る迄のものであった。

興奮しそして、感動が溢れる迄にそんなに多くの時間はかからなかった。

続いて、彼のお母さんが始めたこの街の、否、世界中から集まって来る

選ばれた紳士淑女たちの為のレストラン、Kronenhalleの1室の再現。

ここは当時の栄華を思わせる空間。

スーチンの珍しい初期の作品やブラックも、無造作に壁にかけられ

しつらえられたテーブルの上には当時のメニューが置いてある。

彼が生涯愛し続けた母の為に、

その母が30年も以前から経営するこの奢侈に満ちたレストランの為に、

母が居るから、このレストランが在るから

そして、母の経営するレストランへ集まって来る顧客へ、

彼,GustavはこのABRAHAMで孤独な彼の生涯の

唯一、華やかでエレガントな世界を創造し続けたのであろう。

母に見放されないと、

展覧会場で生前の彼に近い友人から聴くグスタフ氏は孤独に育ち、孤独であったと。

この展覧会で僕が解ったもう一つのキーは、

グスタフと彼の母、Huldaとの絆であった。

そして、後は、ABRAHAMの素晴らしいアーカイヴが、

それらに誘惑された’60年代後半の巴里の耀くクチュリエたちの作品群が

トルソウに着せられて展示されている。

バレンシャガアの素晴らしい立体のローブ、(’62)

最初に、クチュリエがアート作品をモチーフにした素材を使った

ランヴァンの作品も展示されていた。(’63?)

残された優美なあらゆるタイプの原反が惜しまず展示。

プリント工程を説明するスペース。

多くのクチュリエたちの作品の写真展示のパネル。

そう、この展覧会の僕の眼差しは

“エレガンスとはどういう意味か?”であった。

この展覧会で僕が学んだ事はこれであった。

そして、このエレガンスも又、時代とその時代に生きた女性によって

変化するものであるという事だった。

その結果、美意識が高く品格あるノーブルなシルクプリント会社、

ABRAHAMが’96年でその耀いた門を閉めるに至った原因も理解出来た。

今の時代の”エレガンスとは?”がすっかり変質してしまったという事である。

現代に於けるラグジュアリーとは当時のような、

品格と品性の上で生まれた優美なものではなく、

只、消費社会の上に立たされた虚像でしかない。

それは只の金メッキなエレガンスである。

「時間は、取り返しのつかぬほどに変わりました。

我々がかつて働いた方法は、同じ感覚がありません。

それは、今日、意味がありません。」/ Gustav Zumsteg:

このABRAHAM展には溢れんばかりの当時のエレガンスが

美しく優美に品格を持って漂っている。

それらに魅了され、誘惑されたクチュリエたちが

より、顧客たちの為に腕を奮って,

素材美を生かそうと仕立て上げた“ELEGANCE"の群れ。

が、展示の最後に学生の作品的な展示コーナーが在ったのは非常に残念だった。

その対面にはこれがエレガンスだという展示が、

当時のクチュリエたちの多くの写真でパネルされているというのに?

もしかしたら、この美術館のキューレターは本質、

このABRAHAMのこゝろと本意が理解し切れていなかったのか?

又は、彼女がエレガンスについて理解し切れていなかったのか?

或いは、次への“リップサーヴィス”なのか?

この展覧会のカタログもいい。

この展覧会の会場構成を行なったのは僕の友人で、

アントワープ在住のBOB。 (M.マルジェラのオリジナルメンバー、)

彼をこの美術館に紹介したのは僕。

以前、やはり、この美術館で開催されたJAKOB シュレーファーの100年を記念した

素材展の企画案を作成した折りに展覧会の会場構成にBOBを紹介したのが、

今回の展覧会へも繋がっていた。

多分、此の関係性から、彼、BOBがこの展覧会を

彼の地元、アントワープモード美術館へ持ってゆくという

プレミアム付きで仕事を成就させたのだろう。

何れにせよ、この様な展覧会が

アントワープのファッションピープルや学生が見る機会が出来る事は

素材に疎く、“ELEGANCE"を殆ど知らないこの街の人たちに取っては

とても素晴らしい機会である。

総論、

素晴らしく美しいものを、いっぱい見せて頂き、

それに、"What's means "Elegance"?が判り、

又、エレガンスも時代性とその時々の着る女性たちの生活の変化により

微妙に変化してゆく事がこの展覧会で教えて頂きました。

展覧会はとてもいいものでしあわせになり、参考になった。

いいものを見せてもらったという当たり前だがなかなかの事が現実に。

“エレガンス”とは?

“エレガンス”も時代によって,又、その時代の女性観によって変化して来たこと。

プレタが出来てから、それ以後の”エレガンス”、

それから、プレタにクリエーションがなくなりはじめからの

’90年代終わりからの”エレガンス”も、

又、変化した。

ラジグジュアリーブランド化が始ってからも、

”エレガンス”の意味合いが変わってしまった。

これらの事がABRAHAMのプリントからお勉強したこと。

いいプリントとはデザイナーが使いたくなるプリントの事。

そして、自分の顧客に着せたくなるもの。

その為に自分の腕とセンスを奮って仕立て上げる。

でも、今のデザイナーの多くは残念乍らこのレベルではなく、

売れるもの又は、メディアに目立つもの、メデァ享けするモノを

選ぶ程度ヘ成り下がってしまった。

揮うべく腕もセンスにも特異性が無くなってしまった現実。

当然、女性も変わってしまった。

バービーであればいいレベルに!

『どうも、ありがとうございました。

美しい優美なものを残して下さって、

M. Swiss silk king, Gustav Zumsteg.』

僕はこの展覧会を日本へ持って来たく交渉し始める。

合掌:

******

http://www.soiepirate.ch/english.html

www.kronenhalle.com/

文責/平川武治:

2010年10月19日

Azzedine Alaiaの実力とは?2011/12 S&S SHOWから。そして、瀬尾英樹君と菅谷鉄平君。

今日(10/17)は久しぶりで、Azzedine Alaiaさんのショーを

既に、4年以上も彼のアシスタントをなさっている

瀬尾英樹さんのご尽力で見せて頂いた。

僕にとって、こうして見せて頂く機会は1年ぶり位だろう。

ありがとうございました瀬尾さん。

変わらぬ彼の総て。

ショーの見せ方、ショーそのものの考え方、

お客さんの呼び方とプレス対応迄、

全く変わらぬ彼流の方法による自分の世界を

ここ迄堅持出来るデザイナーも今となってはそう多くは居ない。

殆どがプレスに媚びるショーになってしまったこの世界。

彼の様な存在そのものが僕には先ず、興味と尊敬が出来る。

当然だが、ショーの内容、即ち彼が創り出す彼の世界観と

その結果である作品群も

礫として、Azzedine Alaiaそのものである。

彼の最近の仕事を見ていると、

以前にも書いたが、本当に腕のいい、修行を積んだ

職人気質の料理人の仕事に通じる。

先ず、素材ありきである。

その素材がどれだけ自分の世界観を表現出来るものか

そして、その素材そのものがクリエートされたものか?

そして、その素材が自分の世界観によって独自に加工されたものか?

まで拘って選ばれ加工された素材を今度は

自分の出来る限りの技術によって、

得意なこなし方と挑戦するこなしがバランスよく1着の服の表情になって創造される。

ここでは自分が持っている着せたい女性像がしっかりと主軸になった造形に挑戦している。

即ち、自分の服を着る女性の美意識が存在する。

そして、彼独特の、新しさ感即ち、革新に挑戦した造形も

細かいディーテールに表現し、見せてくれる。

後は、その女性が自分の美意識によっていい女になる大事な小道具迄が

完璧に完成されている。

大胆なデザインのアクセサリーとベルトそれに、当然の、定評ある靴とバッグである。

ここ迄、自分が使いたい素材から入って総てがまとめられると、

いい女性程、彼が表現する”Azzedine Alaia-World”ヘ委ねるしかないであろう。

日本人が想像出来る世界では例えば、魯山人の懐石の世界がある。

素材としての季節の新鮮な食材に

そして、使うべき器、盛り方、見せ方としての座敷空間と

その装飾、華、花器と香そして、書き物。

当然、ここ迄の世界観であれば、

先シーズンでは、彼が得意とするミニフレアーの分量がデザインされたスカートが

4500ユーロしてもいいだろう。

これだけの素材に、先ず、彼の世界観と美意識が拘られていては

その素材の値段もそれなりに高価で当たり前である。

ここで、先ず、若いデザイナーたちが使いたくても手も足もでない世界を

彼は創ってしまう。

この土俵が出来れば後はもう彼の独壇場であろう。

この強さがこのデザイナーの変わらぬ総てを創造し、産み出しているのだ。

先シーズンでは、ジャガャード-ニット。

今シーズンはパンチング-とニットレース。

彼が独立し、自分の世界観に挑戦し始めた80年代の始り、

その時、彼は伸縮性の強いニットジャージと皮革素材をメインに使った。

しかも、その皮革素材も並みの皮革ではなく、彼が吟味し、捜し、

より選んだものを更に、加工して使うことに努力をした。

ニットジャージはそれ迄は主に下着用にしか使われていなかった

寧ろ、古い当たり前の素材だった。

ここにも既に彼の新しさへの気概がうかがえる。

彼のデザインの特徴は女性の身体の曲線美を美意識の主軸にしたものである。

極論すれば、女性の身体が持つ曲線は総て、美しい!という迄のもの。

彼が大好きなデザイナーであるM.ヴィオネは

その女性の曲線美を布地に於けるバイヤス効果によるドレープで

ボディフットに委ねたデザインを

彼女自らのボキャブラリィーとした。

シャネルはそこ迄行かずにもっと、

表層のボキャブラリーをリ-デザインして世に出た。

だから、Azzedine Alaiaは僕がインタビューした90年代始まりに、

”ヴィオネはクチュリエだがシャネルはスチリストだ”と言った事が憶い出される。

Azzedine Alaiaのデザインは

その女性美を構築的なバイヤスカットで分量を消去したデザインを服化した。

いわゆる、布地を使わず、布地の弛みを触らずに皮革とニットを主素材として

それらの素材が持つ伸縮性を、自らが学んだ構築的で高度なカッティング技術に委ね、

表現創造し彼の世界観を生んだ。(後の、メルトンのこなし方も同じである。)

このいわゆる、鋏裁きが今もかわらず、Azzedine Alaiaらしさを創造している、

彼の世界観の特徴である。

例えば、巴里ヘ行き出したころのヨウジが彼をお勉強した事も頷け,

ここで川久保玲とのその後の差異を生み出したと言える。

布地が持つドレープによる女性らしさの大切な一つ、即ち、セクシーさを

彼は布を多く使わないで伸縮性の強い素材に委ね、

彼独自な彫刻的なマッス感覚でそれらの素材にいろいろな後加工を施す。

その結果、よりAzzedine Alaiaのセクシー観が創造されるようになる。

東京に眼を向けると、

今の若い、特に海外の学校を出たというデザイナー擬きをやってはしゃいでいる

”フアスト-デザイナー”の輩たちには

この素材に対するベーッシックな勉強と学ぶこゝろがたらない。

海外の学校も素材を学ぶ科とデザインを学ぶ科が別の構造になってる。

アントワープ等は先生に全く素材に強い人がいない。

未だに、15年程前と変わらぬ、形骸的なエゴを押し付けている教育でしかない。

彼らたちは自分たちの地場の素材としての

言ってしまえば、ラシャ地やメルトン地が彼らたちの持っている素材の領域でしかない。

だから,巴里やイタリーに声を掛けてもらって出掛けられるデザイナーは

今も長命であるがそれ以外は既に落ちてしまっている。

R.シモンズやA.F.それにTIM.

後は巴里へ移って日本素材を使っているB.ウインヘルム。

それに、以前からインド素材の安いものを上手に使って来たD.V.ノッテンなど、等。

倫敦組はやはり、”アーツ&クラフト”を育ちのボキャブラリィーとした

プリントモノやテクノロジーに因りド凝った

彼らが目指す革新性を見いだして挑戦している面白さを感じる。

『質屋の息子は眼が肥える。』

それなりの自分世界を持つデザイナーになる為には

この諺は本意である。

多くの最近の”フアスト-デザイナー”たちに見られる傾向は

いろいろなレベルと状況に焦っている。

大切なエディケーションを、大事な時期に飛ばして帰国後、

然も、お利口さんに勉強して来ました、

又、DIESELの広告エージェントが企画しているコンテストにと、

機会ある毎に田舎メディアへ大口を叩いて、

いつの間にかその世界で勘違いをしてしまったフアスト-デザイナーたち。

彼らたちの殆どが

『質屋の息子は眼が肥える。』的

謙虚なエディケーションが,

そして、人間性が不足している。

学校を出れば、すぐにデザイナーになれると

大いなる自我による勘違いであるか、

周辺の誰もがアドバイスをしないで持ち上げるだけなのであろう。

だから、彼らたちには

素材に対する独自な感性と世界観は皆無。

日本のデザイナーたちへの素材ビジネスのシステム、

『コンバーター』を通じてしか捜さない惨めさが

彼らの薄っぺらなショーの総て。

彼らはプロのコンバーターとコミュニケーションが取れる迄の

素材に対する経験から学んだ知識がないのが原因。

そうかと言って、産地迄も出向かない。

このアルチザンマインドの皆無さと

パクる事とブルことで誤魔化している彼らたちの育ち。

そんな、『同病、相哀れむ』の族を作っていても仕方ない。

ファッションとはもっと本来、”自由なマインド”の産物なはず。

彼らのこゝろは、いつも“豊かなる旅人”であって欲しい。

ここで、彼らたちと一線を引いて

“豊かなる旅人”で居る若者も居る。

独自のインデペンデントな立場で

『質屋の息子は眼が肥える。』を楽しみ乍ら

自心に正直に、謙虚に仕事に勤しんでいるのが菅谷鉄平君。

彼は日本人で最初にIT'Sでグランプリをもらって

その後、セントマーチンからアムステルダムのアーネムインスチュードへ移り、

そこを卒業して異邦人が外国で暮らす為の多くの不公平な

煩わしさにも勇気と責任感でもって立ち向かい現在は、

イタリーの田舎のDIESELのアトリエで自分の信念に基づいて

黙々と持ち得た、職人的なこゝろを更に養っている彼も

もう、4年以上になるだろうか?

瀬尾さんの勇気と真こゝろに正直な行動と

自分の時間の使い方に

結果、

この世界でしか経験出来ないカオスに、

Azzedine Alaiaの世界で4年以上も共棲させてもらった事。

何処の学校でも学び、経験出来ない

『質屋の息子は眼が肥える。』を

その努力と辛苦と幸福さと他に、日本人が入れない程の

本当のヴァニティな世界を知ってしまった

選ばれたものの自信と

これからのたいへんさが

今後の彼のエネルギィーの総てに。

全く、新しい素晴らしさをこの青年たちへこゝろ念う。

ありがとう。

文責/平川武治:St.Couldにて、

2010年10月16日

COMME des GARCONS とD. ARBUSそして、L. MODELの’40年代,+C.マカーデル: 2011春夏パリコレクションから;パートー3:

憶い出すと、’90年代の初めに

’30年代のM.ヴィオネ、’40年代のC.マカーデルそして、’80年代のCDG.

彼女たちの3人展がN.Y.でありましたね。

彼女たちの生き方と仕事への情熱とでも言うのでしょうか?

与えられた生への自心の激しさと強さその為の自我の質の高さ。

ヴィオネとシャネルとの違いもこの自我の質の高さの違いでしょう。

現在では川久保玲とJ.サンダーにも言えますね。

シャネルにしても、Jサンダーにしても”育ちのボキャブリィー”に

或る種の卑しさを感じます。

一方で、ヴィオネにも、マッカ-デルにも

それぞれ彼女たちが生み出したオリジナルな祖型を

布地を服の祖型とした時のバイヤスの発見が

読み取ることが出来ますが、

川久保玲にはそれが見当たり難いです。

その分、自由奔放と言えるのでしょう、

”表層のボキャブラリィー”になった時に訴える

異端さと異形さは2人以上の強さと激しさがあります。

でも、女性が着れる服としてのモノを創り出す基盤、

その祖型そのもののが見つけ難い。

とても、或る意味で日本的な発想による創造のプロセスだと感じてしまいます。

現代に於ける”ケイタイ”を例にとって考えると、

日本のケイタイの機能は沢山あり便宜性で長けて、

使い易くも複雑である。

でも、肝心の、ケイタイの心臓部の発明特許は

今ではサムソン社が殆ど押さえているというケースに似ていると想う。

川久保玲の凄さとは”表層のボキャブラリィー”において

自心のエネルギィーとその純粋さと創造性の上質さ。

そして、それらを継続出来るビジネス構造と

勿論、本人の自分へのがんばりと

社員還元には何をすれば良いかを知った努力が

このデザイナーを支えて居るのでしょう。

結果、それそのものが

この巴里のクチュールをモードのスタンダードとしたステージ上では

変わらぬ”異端と異系”であったことによる価値とその存在が認められた、

残念であるが今後、独りも出て来ない日本人デザイナーであろう。

この様な時代と状況になると、

川久保玲は巴里へ進出し、

結果、名声と地位と財産を作り上げたが、

その巴里から彼女は何を学んだのだろうか?

を質問してみたい。

それが、唯一、

今後のモードを学ぶ若い人たちへの

核心性と必要性。

文責/平川武治:Ile de Farnceにて。

2010年10月07日

COMME des GARCONS とDIANE ARBUSそして、LISETTE MODEL: 2011春夏パリコレクションから;パートー2 .

COMME des GARCONS とDIANE ARBUSそして、LISETTE MODEL:

激しく生きた二人の女性写真家たち。

2011春夏パリコレクションから;パートー2/

このメゾンのショーの帰り道、

とてもファッションに気を使った

お洒落な日本の若いファッション学生なのだろう

3人組のお嬢さんたちに話し掛けられる。

「私たち、日本から来たのです。」

「どうでした、ショーは?」

「もー、すごかったです!!」と興奮気味に。

このブランドのショーの印象に

この「すごかったです!!」は定番であろう。

学生さんから、プロと自任している日本のジャーナリストたちに至る迄、

「もー、すごかったです!!」が言い得る最大級の誉め言葉なのである。

では、なぜ、凄いのか?

これ迄を語れる人たちが少ない。

これが日本における『裸の王様』的環境と状況の

モード-ジャーナリズムの世界である。

「重い」,「暗い」、「辛い」,時として「悲しい」。

これらがこの街に集まって来た若いモードの関係者たちが感じた言葉である。

「CdG,what was happened?」

しかし、ちょっと、今シーズンのトレンドとの距離を読むと理解出来る。

これらの言葉は総て、

今シーズンのトレンドが必要としているボキャブラリーと

対峙するところのものである。

「軽い」「明るい」「耀き」「ハッピネス」など等。

今シーズンのトレンドのベーシックなキーワードの一つに、

『’40年代』が在る。

大戦に挟まれた時代。

第2次大戦直前とその後。

ハリウッドとその時代のシーンの様な。

リフォームウエアーとユニフォーム。

合繊のはしり。

リアルクロージングのモード化。

麻と綿のシャツ生地。

そして、クレア-マカーデル。

しかし、このメゾンデザイナーは

’40年代=Lisette Model & Diane Arbusを選ぶ。

同じ生き様として、この2人の女流写真家に共鳴する。

大戦直前からの、この時代性が持ち得た

不安にさせる多様な恐怖感を

彼女たちが非常に深い精神的な立場から

それぞれが被写体を移し込んだように

このデザイナーはコレクションを創る。

黒の合成皮革によるたっぷりとボリュームのある

プリーツスカートをはじめとする

分量感あるアイテムのイメージングはL.Modelから。

異素材による「3オン1ウエアー」の発想は

D.Arbusのツインズの少女。

それに、

多くの影響を受け、つい2週間程前に亡くなった

C.Nemethへのレクイエム。

結果、 当然であるが

「重い」,「暗い」、「辛い」,時として「悲しい」

イメージのコレクションとなる。

戦後の焼け跡の様な空間とグレゴリオ聖歌が加われば

トレンド『’40年代』からは

遠く離れて一人歩きする。

そして、彼女の夫であり、

彼女のコレクションのコンセプトアドヴァイザーでもある

彼の口から通訳と称して出る言葉が同胞に伝わる事で

総ては、一人歩きする。

この様なイージーな種明かしは

このデザイナーから一笑されて、

馬鹿にされるであろうが

コレクションを見てこのように考える事は

このデザイナーへの

一種の尊敬の念から生まれ,共有したい

『創造の為の発想』への空想旅行であり、

愉しい知的な遊びである。

残念乍ら、最近のこのデザイナーの『創造の為の発想』には

トレンドという安全装置が仕掛けられたところでの

イマジナリーボヤージュなのだ。

そこには、

何か未来を彷彿させ、訴える

新しさのコンテンツと激しい心意気と悶えまでの

深いエモーションが感じられなかった。

未来へ向けて

開く窓が重く

開けられなかったのだ。

”革新/Avant-Garde”に見せかけた

飽食な時代の行為でしかない。

そのオリジナルコンセプトは

’40年代の二人のユダヤ人女性写真家の生き様から

影響を受けたとしても。

この様な発想は

”飽食の時代性”からしか生まれないからである。

革新/Avant-Gardeそのものではなく、

『革新/Avant-Gardeへのアイロニー』だと

感じてしまった由縁がここにある。

このメゾンの他のデザイナーたちのコレクションも

今シーズンのトレンドの要素を巧く振り分けての展開である。

JUNYA WATANABEは

もう一つのキーワードである’70年代を。

その時代のデザイナーS.リキエルに習って

ボーダーを使っての誠に見事な,

彼女以上に器用な素晴らしい

新たなアイテムをデザインする事も忘れていない

お利口さんなコレクション展開。

この若さと早さで

既に、”ELEGANCE"を表現出来る迄になった

今シーズンのTAOが僕は好きだった。

シンプルさと

そのシャーリング効果が巧く出る迄のミニマリズム。

蕾であり、青い性であり

イノセントな危うさが美しくエレガンスに。

何処かに”プレ-ラファエロ派”のイメージが

ロセッティーやミレーの世界の女像が現われ

アルルカンのキュートさも、

ロリィータの危ういさも、

みんな華そして、蕾。

ありがとう。

文責/平川武治:イル-ドゥ フランスにて。

2010年10月03日

DIANE ARBUSそして、LISETTE MODELとCOMME des GARCONS : 激しく生きた二人の女性写真家たち。/2011春夏パリコレクションから;

COMME des GARCONS とDIANE ARBUSそして、LISETTE MODEL:

激しく生きた二人の女性写真家たち。

2011春夏パリコレクションから;

今シーズンの巴里のコレクションはビジネス状況とその世界が生んだヴァニティな環境によって閉塞感が大きく感じられる。

そんな中でのこのブランドのコレクション論理は正論であり的を得た手法である。

今シーズンは、より激しく、何ものにも囚われない自己を中心とした自由と端正と厳格の日常性が生んだ強い美が感じられたコレクションだった。

COMME des GARCONSブランドのコレクションはこの街の、この時期に見ると変わらずの異端と異形を放つ。

この”異端さと異形さ”。これが強く、大きければ大きい程にこの街へ来る

それなりのジャーナリストやメディアに強く評価される。

その答えはこの街が培い、維持して来た生活の中の美しさと精神のバランスである

”ELEGANCE”というボキャブラリィーとの対峙作用が評論の論格となるからである。

”革新”/”Avant-garde"とは何か?

このコレクションを見て改めて、疑問に想い考え始めた。

”異端と異形”がそれを生む一つである事には変わりがない。

しかし、それだけでは”革新”/”Avant-garde”ではない。

そこには、何か未来を彷彿させ、訴える新しさのコンテンツと激しい心意気と悶えが在るはずだ。

若輩者たちは自分たちの時代観からそのコンテンツに共感し、

その激しさと悶えを感じ取り自分たちも其処へ委ねる影響や新たな道筋を求め,

彼らたちが迎え来る時代の新しさへと通じる。

これが僕には余り強く感じられなかった。

しかし、”革新”/”Avant-garde"も現代のような

PCをメディア生活と造形の基盤とした時代性を背景に変質してしまったようだ。

総てが”バーチャルな世界観へと”。

最近のこのCOMME des GARCONSブランドのショーを見ていると

このデザイナーしか発せられない創造のボキャブラリィーとしての

見事で厳格な『”革新”/”Avant-garde"のアイロニィー』としか読めない。

しかし、それは変わらず、誰よりも強く美しい。

失礼だが、このデザイナーの年齢を感じさせない総てが存在している。

これだけでも賛辞を贈る。

そして、このデザイナーとブランドチームが持ち得た総てを使っての

創造力と集中力には恐怖さえ感じる。

過去の自身の作品のアーカイブの再構築化と

そこらから儲けた資金力のパワーの使い方である。

しかし、残念乍ら、ここには明日を訴えるボキャブラリィーは聞き取れ難かった。

ショーの最後で種明かしが為されてしまったと感じた。

僕の好きな写真家,Lisette ModelとDiane Arbusを見てしまった。

’40年代を代表する二人のユダヤ系アメリカ人女性写真家である。

最後にはダイアンの代表作品集"An Perture Monograph"を感じたのだ。

Diane Arbusが影響を受けた写真家がA.ザンダーであり、Lisette Modelである。

ここ迄読むと、昨年,2月迄、

ミラノの10コルソコモのギャラリィーで開催された写真展『Lisette Model and Her Successors』

そして、去年の秋から今年はじめ迄この街、

巴里のjeu-de-paume写真美術館で行なわれた『Lisette Model回顧展』

この激しく自分の世界観時代を逆風として、

正直に強く生き抜いた二人のユダヤ人写真家たちの

いぶし銀の様な存在感と生き様に共感してのコレクションだったのであろう。

ここに決して、"VANITY"に溺れない川久保玲の真の姿を見た。

ありがとうございました。

文責/平川武治:

リセットモデル/

http://www.artphoto-site.com/story77.html

http://fashionjp.net/wnext/milan/mln00027.html

リセットモデルとその後継者たち展/「Lisette Model and Her Successors」

http://www.americansuburbx.com/2010/08/lisette-model-biography-jeu-de-paume-63.html

巴里、jeu-de-paumeの展覧会

ダイアン アーヴァス/

http://www.artphoto-site.com/story77.html

http://www.metmuseum.org/special/se_event.asp?OccurrenceId=%7BE9C11548-26E7-431C-9F83-03E1EBC758CD%7D

N.Y.メトロポリタン美術館で開催された展覧会。/3~5月 '05/"Revelations"